1973/74 erfolgte eine umfassende Umstrukturierung der Physikalischen

Anstalt. Die vormals eigenständigen Teilinstitute Physikalisches

Institut, Institut für Angewandte Physik und Institut für Theoretische

Physik wurden im Institut für Physik vereint.

Gleichzeitig mit der

Umstrukturierung erfolgten drei Neuberufungen: Gerhard Backenstoss,

Harry Thomas und Hans-Joachim Güntherodt. Mit diesen Ernennungen war

die Anzahl der Lehrstühle auf fünf angestiegen: Kurt Alder als

theoretischer Physiker sowie Eugen Baumgartner und Gerhard Backenstoss

als Experimentalphysiker forschten zu Themen der Kern- und

Teilchenphysik, Harry Thomas (Theorie) und Hans-Joachim Güntherodt

(Experiment) in der Festkörperphysik, die sich als eigenes

Forschungsgebiet erst in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg

formiert hatte. Zwar wurden schon seit Jahrhunderten Experimente

durchgeführt, die man rückblickend zur Festkörperphysik zählt, jedoch

entwickelte sich unter den Festkörperphysikern erst um 1950 ein

Selbstverständnis, dass man innerhalb der Physik einer eigenen

Disziplin angehörte.

Die erste Frau auf einem Lehrstuhl für Physik in Basel

In der Festkörperphysik wurde mit Iris

Zschokke-Gränacher auch die erste Professorin für Physik berufen, und nach

dem Tod Baldingers 1971 die Leitung des Instituts für

Angewandte Physik übertragen. Neben ihrer Forschung zu elektrischen

und optischen Eigenschaften organischer Halbleiter und zur

Nichtlinearen Optik war sie ausgesprochen aktiv in der

Wissenschaftsverwaltung und -politik. Sie präsidierte von 1988 bis

1992 die «Koordinationskommision für Universitätsfragen» des

Erziehungsdepartements Basel-Stadt. Nach ihrer

Emeritierung 1995 war sie weiterhin tätig, z.B. als Mitglied des

ETH-Rats.

Das Rastertunnelmikroskop. Neue Perspektiven für die Festkörperphysik

Die Zunahme des physikalischen Wissens in der ersten Hälfte des

20. Jahrhunderts war so beträchtlich, dass es nun kaum einem Physiker

mehr möglich war, die gesamte theoretische Grundlage zu überblicken

und in so unterschiedlichen Gebieten zur aktuellen Forschung

beizutragen, wie dies Forscher wie Eduard Hagenbach-Bischoff noch

getan hatten. Zwei Spezialgebiete hatten Anfang der 1970er Jahre

besonders grosse Bedeutung erlangt, wie sich anhand der Anzahl

veröffentlichter Fachartikel nachweisen lässt: die Kern- und

Elementarteilchenphysik, und die Festkörperphysik. Die Erfindung des

Rastertunnelmikroskops (Scanning Tunnelling Microscope STM) 1981 durch

Wissenschaftler des IBM Forschungslabors in Zürich öffnete ein neues

Fenster für die Festkörperphysik: zum ersten Mal konnte man einzelne

Atome auf einer Probenoberfläche sichtbar machen. Mit Hilfe eines

Tunnelstroms, der zwischen der Oberfläche einer Probe und der

abtastenden Nadel des STM fliesst, kann ein «Höhenprofil» der Probe

erstellt werden. Das STM ist in der Lage, Strukturen von der Grösse

von einem Nanometer aufzulösen. Diese Grösseneinheit wurde

namensgebend für eine Forschungsrichtung, die in den kommenden

Jahrzehnten an der Universität Basel eine grosse Rolle spielen sollte:

die Nanowissenschaften. Einer der Beteiligten an der Entwicklung des

STMs und des Atomkraftmikroskops (Atomic Force Microscope AFM),

Christoph Gerber, forscht seit 2004 am Departement Physik. Die enge

Verbindung des Departements zum IBM Forschungslabor in Zürich zeigt

sich auch darin, dass renommierte Wissenschaftler des IBM

Forschungslabors wie Alexis Baratoff und Dieter Pohl ihre Karriere am

Departement Physik fortsetzten.

Hans-Joachim Güntherodt, der vorher wegweisende Arbeiten zu flüssigen

und amorphen Metallen veröffentlicht hatte, erkannte sofort die

Bedeutung der Rastertunnelmikroskopie und etablierte sich sehr bald

als Experte für die Anwendung der neuen Methode und daraus

entwickelter Verfahren. Er nutzte die neue Rastertunnel-Technologie um

nanometer-grosse Strukturen auf Oberflächen aufzuprägen und so

Phänomene auf der Nano-Skala zu untersuchen. Neben seiner vielfältigen

Forschung hatte Güntherodt verschiedenen Ämter der Universität Basel

inne. Von 1994 bis 1996 war er Rektor, von 1996 bis 1998 Prorektor für

Forschung. Der Festkörper-Theoretiker Harry Thomas führte Berechnungen

durch, die zur Entdeckung der Hochtemperatur-Supraleiter im Jahre 1986

beitrugen. Die Verlagerung des Schwerpunkts hin zur zukunfts- und

anwendungsorientierten Festkörper- und Nanophysik verfestigte sich in

den 1990er Jahren. 1992 wurde Peter Oelhafen auf eine Professur mit

dem Schwerpunkt Photoelektronenspektroskopie zur Analyse von

Festkörpern berufen. Bereits 1978 hatte er gemeinsam mit Güntherodt

eine Forschungsgruppe zu diesem Themengebiet aufgebaut.

Nach den Rücktritten von Alder 1992 und Backenstoss 1993 wurden die

beiden Professuren für Kern- und Elementarteilchenphysik nicht

innerhalb des gleichen Fachgebiets neu besetzt.

Aus der

Theorieprofessur Alders entstand ein Lehrstuhl für Forschung im

Überschneidungsbereich von Kernphysik und Astrophysik, der 1994 mit

Friedrich-Karl Thielemann besetzt wurde. Ein Schwerpunkt seiner

Forschung ist der Beitrag der Nukleosynthese in stellaren Explosionen

wie z.B. Supernovae und Gamma-Ray Bursts zur Entwicklung von Galaxien.

Für seine Forschungsleistungen wurde er 2008 mit dem Bethe-Preis der

Amerikanischen Physikalischen Gesellschaft ausgezeichnet. Gemeinsam

mit Trautmann und Krusche deckt er den kleineren

Departementsschwerpunkt “Astro-Teilchenphysik” ab. Im Rahmen des

internationalen Graduiertenkollegs “Hadronen im Vakuum, in Kernen und

Sternen” wird die Basler Astro-Teilchenphysik zusammen mit

Forschungsgruppen der Universitäten Graz und Tübingen seit 2001

gefördert. Die Professur von Backenstoss hingegen wurde in die

Festkörperphysik umgewidmet und 1995 mit Christian Schönenberger

besetzt. Schönenberger untersucht in seinen Experimenten den

Ladungstransport in neuartigen Strukturen wie Kohlenstoff-Nanoröhrchen

und organischen Molekülen.

Auf die Theorieprofessur von Thomas wurde

1996 der Festkörperphysiker Daniel Loss berufen, dessen Arbeitsgebiet

phasenkohärente Quanten-Phänomene in mesoskopischen

Vielteilchensystemen umfasst. Einen Teil seiner Forschung widmet Loss

der theoretischen Grundlage von Quantencomputern. Zusammen mit David

DiVincenzo schlug er 1998 in einer Publikation einen Quantencomputer

vor, der Elektronenspins als Qubits in Quantenpunkten verwendet. Diese

Publikation (“Quantum Computation with Quantum Dots”, Phys. Rev. A 57,

120 (1998)) ist noch immer die absolut meistzitierte Publikation der

Universität Basel. An der Umsetzung dieses Vorschlags wird seither

weltweit gearbeitet. 2005 wurde Daniel Loss für seine

wissenschaftlichen Leistungen mit dem Humboldt-Forschungspreis

ausgezeichnet. Ebenfalls auf dem Gebiet der Theoretischen

Festkörperphysik arbeitet Christoph Bruder, der 1998 eine

ausserordentliche und 2004 eine ordentliche Professur übernahm. Er

erforscht Transportphänomene in Nanostrukturen wie z.B. die

elektrische Leitung durch kleine supraleitenden Metallinseln. 1997

wurde eine weitere Professur innerhalb der Experimentellen

Festkörperphysik geschaffen und mit Ernst Meyer besetzt, dessen

Arbeitsschwerpunkt auf der Anwendung und Weiterentwicklung der

Rastersonden-Mikroskopie liegt. Eine weitere Forschungsgruppe zu

Rastersonden wird von Hans Hug geleitet. Als Verantwortlicher für die

Nanotechnologie bei der Eidgenössischen Materialprüfungs- und

Forschungsanstalt (EMPA) ist er das Bindeglied zwischen dem

Departement und der EMPA.Schliesslich übernahm Stefan Goedecker 2003

ein Extraordinariat für rechnergestützte Physik. Er entwickelt

Algorithmen zur Modellierung der elektronische Eigenschaften von

Festkörpern mit interdisziplinärer Anwendung.

Das Ende der Astronomie in Basel

1995 wurden die Institute für Physik und Astronomie zu einem Departement

zusammengelegt. Die Gründung des Astronomischen Instituts geht auf das

Jahr 1894 zurück. Anfangs stellten Positionsastronomie und

Stellarstatistik die Schwerpunkte der astronomischen Forschung in

Basel dar. Unter dem langjährigen Institutsvorsteher Wilhelm Becker

konzentrierte sich in den 1950er bis 70er Jahren die Forschung vor

allem auf die Struktur der Milchstrasse und auf galaktische

Sternhaufen. Beckers Nachfolger, Gustav Andreas Tammann, erweiterte

1977 das Forschungsspektrum um Extragalaktik und Kosmologie. Tammann

beschäftigte sich mit der Ausdehnung des Universums und lieferte

wegweisende Ideen und Beobachtungen zur Bestimmung des

Hubble-Parameters, der die Expansionsrate des Universums

beschreibt. Für seine Arbeit wurde er 2005 mit der

Karl-Schwarzschild-Medaille der Deutschen Astronomischen Gesellschaft

ausgezeichnet. Die 2002 berufene Nachfolgerin von Gustav Tammann, Eva

Grebel, konzentrierte ihre Forschung vor allem auf die

Galaxienentwicklung und galaktische Astronomie/Nahfeldkosmologie. 2006

erhielt Grebel Rufe auf Astronomie-Lehrstühle in Deutschland und nahm

2007 ein Angebot der Universität Heidelberg an.

Nanowissenschaften. Exzellente Zukunftsperspektiven

Seit etwa 10 Jahren bilden die Nanowissenschaften den Hauptschwerpunkt

der Forschung des Departements Physik. Die seit 1981 zugänglich

gewordene Nanometer-Skala ist nicht nur von Interesse für Physiker,

sondern auch Mediziner, Chemiker, Biologen und Materialwissenschaftler

wenden sich den Vorgängen zu, die vom Verhalten einzelner Atome oder

Moleküle geprägt werden. Die Grenzen zwischen den einzelnen

Wissenschaften werden durchlässig, und interdisziplinäre Kooperationen

führen zu neuen Erkenntnissen. Auf dem Gebiet der Rastersondenmethoden

arbeiten Basler Physiker an gemeinsamen Projekten mit dem Biozentrum

der Universität Basel. Die Universität Basel hatte sich während der

neunziger Jahre als eine der führenden Institutionen in den

Nanowissenschaften etabliert. Als 1999 der Schweizerische

Nationalfonds zum ersten Mal das Programm «Nationale

Forschungsschwerpunkte» (NFS) oder «National Centres of Competence in

Research» (NCCR) zur Stärkung der Forschung in der Schweiz ausschrieb,

beteiligten sich die Basler Physiker unter der Führung Hans-Joachim

Güntherodts. Der Antrag auf Förderung wurde von einem Netzwerk von

acht Schweizer Hochschul- und Forschungsinstituten sowie

Industriepartnern unter der Führung der Basler Physik eingereicht. Er

erfüllte die verlangten Kriterien Exzellenz, Interdisziplinarität und

Innovation und wurde im Dezember 2000 als einer von schweizweit 20

Anträgen zur Förderung ausgewählt. Der NFS Nanowissenschaften war der

erste und lange Zeit der einzige NFS der Universität Basel. Er

kombiniert in verschiedenen Bereichen Grundlagenforschung auf der

Nanoskala mit anwendungsbezogenen Projekten und stellt inzwischen einen

eigenen Forschungsschwerpunkt der Universität Basel dar.

Die grosse

Attraktivität der Basler Nanowissenschaften zeigt sich auch darin,

dass mehrere Mitglieder des Departements Rufe auf Lehrstühle an

renommierten Universitäten erhielten und sich entschlossen, in Basel

zu bleiben. Hier ausgebildete Nachwuchswissenschaftler geniessen einen

sehr guten Ruf und werden regelmässig auf Professuren in aller Welt

berufen.

Neben der Forschung in den Nanowissenschaften engagiert sich das

Departement Physik auf diesem Gebiet auch in der Lehre. 2002 nahmen

die ersten Studenten das Studium im neuen Bachelor- und

Masterstudiengang “Nanowissenschaften” auf. Ebenso wie die Forschung

ist auch der Studiengang interdisziplinär: die

Studenten besuchen Veranstaltungen aus Physik, Chemie und Biologie,

erhalten Einblicke in ein breites Spektrum von Themen und können sich

gleichzeitig in einer Fachrichtung spezialisieren. Dieser Studiengang

ist der erste seiner Art in der Schweiz und erfreut sich grosser

Beliebtheit mit einer kontinuierlich hohen Zahl von ca. 40

Studienanfängern pro Jahr.

Um die Aktivitäten im Bereich der Quantenphysik und des Quantum

Computing an der Universität Basel zu bündeln, wurde 2005 das “Basel

Center for Quantum Computing and Quantum Coherence” (QC2) als eine der

weltweit führenden Institutionen auf diesem Forschungsgebiet

gegründet. Vorsteher dieses Centers ist seit dessen Gründung Daniel

Loss.

Seit 2009 finanziert der Schweizerische Nationalfonds ein

QC2-Besucherprogramm, an dem alle Departementsmitglieder aus dem

Gebiet der Festkörperphysik massgeblich beteiligt sind und das es

erlaubt, führende Experten zu wissenschaftlicher Zusammenarbeit für

längere Gastaufenthalte nach Basel einzuladen. 2006 wurde das Swiss

Nanoscience Institute (SNI) ins Leben gerufen, das aus dem NFS

Nanowissenschaften hervorging und durch ein bedeutendes finanzielles

Engagement des Kantons Aargau gefördert wird. Die Leitung haben

seitdem Christian Schönenberger und Daniel Loss inne. Das SNI umfasst

sechs Schwerpunkte mit insgesamt ca. 200 Wissenschaftlern. Diese sechs

Schwerpunktmodule entsprechen verschiedenen Forschungsprojekten,

beispielsweise “Molekulare Elektronik”, “Quantencomputer und

Quantenkohärenz” und “Atomare und Molekulare Nanosysteme”. Die

Zusammenarbeit zwischen dem Kanton Aargau und der Universität Basel

ist im Argovia-Netzwerk festgeschrieben. Die finanziellen Mittel aus

dem Argovia-Netzwerk fliessen zum grossen Teil in das SNI und werden

in der Physik unter anderem für die Argovia-Professur verwendet, auf

die 2008 Martino Poggio als Assistenz-Professor berufen wurde. Mit

Dominik Zumbühl gewann die Universität Basel 2006 einen weiteren

aufstrebenden Festkörperphysiker als Assistenz-Professor, dessen

experimentelle Forschung zur Quanteninformation seit 2008 vom

European Research Council gefördert wird.

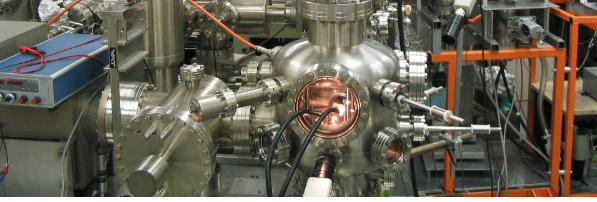

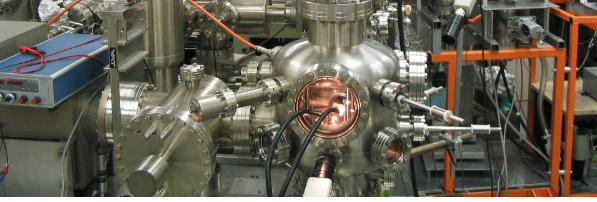

Experimentelle Infrastruktur

Physikalische Forschung benötigt modernste experimentelle

Infrastruktur. Die experimentellen Gruppen des Departements Physik

sind in dieser Hinsicht hervorragend ausgestattet. Die mechanischen

und elektronischen Werkstätten sind dabei von zentraler Bedeutung,

weil sie Apparate, Instrumente und Steuerungen bauen, die an den

Grenzen des Machbaren und in dieser Form kommerziell nicht erhältlich

sind. Viele der Experimente, in denen Quanteneffekte untersucht

werden, müssen bei tiefen Temperaturen im Bereich von Millikelvin

ausgeführt werden. Das Departement verfügt deshalb über einen

Heliumverflüssiger, der das zum Betrieb der Kühlschränke (sogenannter

Kryostaten) nötige Kühlmittel liefert. Die Experimentatoren betreiben

mehr als ein halbes Dutzend dieser Kryostaten. In einigen von ihnen

werden Halbleiterstrukturen auf Temperaturen abgekühlt, die bis jetzt

in der Schweiz (vermutlich sogar weltweit) unerreicht waren. Zur

Ausstattung gehören ebenfalls modernste Elektronenmikroskope und ein

Reinraum, in dem Nanostrukturen hergestellt werden können. Im Bereich

der Rastersondenmethoden verfügt das Departement über eine Vielzahl

von - teilweise in Basel entwickelten und in den Werkstätten gebauten

- Rastertunnelmikroskopen, Rasterkraftmikroskopen, und

Magnetkraftmikroskopen. Die mit Rastersondenmikroskopen betriebene

Oberflächenphysik muss typischerweise im Vakuum stattfinden, damit

reine Oberflächen untersucht werden können, und auch mit der dazu

nötigen Vakuumtechnologie ist das Departement hervorragend

ausgestattet.

Die Physik in der Öffentlichkeit

Bereits seit vielen Jahrzehnten unterrichten Professoren des

Departements Physik an der Volkshochschule zu physikalischen Themen und

bieten der Bevölkerung Basels einen Einblick in die aktuellen

Fragen der Physik. Seit Januar 2008 findet in regelmässigen Abständen

die Vortragsreihe “Saturday Morning Physics” statt, um ein breites

Publikum über die laufende Forschung zu informieren und Schülerinnen

und Schüler für das Studium der Physik zu begeistern.

Die Basler Physik blickt zum Universitätsjubiläum mit Stolz auf ihre

mehr als 300jährige Geschichte zurück. Das Departement Physik zählt zu

Beginn des 21. Jahrhunderts forschungsmässig zur Weltspitze, wie

bibliometrische Analysen (citation ranking) eindrücklich belegen, und

zählt in den Fachgebieten Quantenphysik, Nanowissenschaften,

und Astro-Teilchenphysik zu den international führenden

Institutionen. Diese hervorragende Stellung wurde durch internationale

Review Panels des Schweizerischen Nationalfonds immer wieder

bestätigt.

Die Physik hat grundlegenden Theorien geschaffen, auf die sich andere

Naturwissenschaften stützen. Physikalische Arbeitsmethoden und

Beobachtungsinstrumente werden von Astronomen, Lebenswissenschaftlern

und Ingenieuren verwendet. Während ihres Studium lernen angehende

Physiker, die komplexen Phänomene der Natur auf wenige, fundamentale

Gesetze zurückzuführen. Die dabei erworbene kritische und

selbstständige Denkweise hilft ihnen dabei, Probleme in den

verschiedensten Bereichen effizient, kreativ und oftmals unkonventionell zu

lösen. Physikerinnen und Physiker sind in sehr unterschiedlichen

Sparten tätig: in der Maschinen-, Uhren-, Hightech-, Elektro-

und chemischen Industrie, in Software- und Internetfirmen, bei Banken,

Versicherungen und Unternehmensberatungen, und natürlich auch in

Forschungsinstituten und als Lehrkräfte an Gymnasien und

Hochschulen.

Das Ziel der Lehre am Departement Physik ist, den

Studenten eine grundlegende und vielfältige Ausbildung geben und ihnen

den erfolgreichen Berufseinstieg in das breite Spektrum möglicher

Tätigkeiten zu ermöglichen. Die Forschungsergebnisse von Physikern

haben immer wieder zu Revisionen des menschlichen Weltbilds

(Relativitätstheorie, Quantenmechanik) und zu technologischen

Durchbrüchen (Transistor, Laser, MRI) geführt, und diese Entwicklung

geht ungebremst weiter. Wird es gelingen, Quantenphänomene auf

makroskopischen Längenskalen nutzbar zu machen, zum Beispiel in Form

eines Quantencomputers? Die Forscherinnnen und Forscher am Departement

Physik arbeiten an vorderster Front an dieser und an verwandten Fragen

mit.

Seite drucken

Seite drucken